R. P. Miguel A. Comandi

El Evangelio de este día tiene mucha densidad, convergen aquí temas capitales y misteriosos, se nos revela la intimidad del Corazón de Cristo, escuchamos la voz del Padre. Se nos habla de muerte y de vida, de la oscura y amenazante presencia del Príncipe de este mundo, de vidas que se pierden y se ganan, de turbación del alma, de la «hora» definitiva que ha llegado. Cada línea de esta página es digna de un comentario aparte, de una reflexión detenida. Es un texto imposible de resumir y estamos siempre lejos de comentarlo adecuadamente. Pero ya es importante entender la convergencia, la sumatoria tan significativa y sugestiva de temas, alusiones, referencias, estados y anuncios.

Jesús parece desentendido de la gran iniciativa de los griegos: verlo a Él, ver a Jesús. El gran tema de toda nuestra vida. Nosotros también queremos ver a Jesús, anhelamos encontrarnos con Él en la Vida Eterna. Como los que aman desean ardientemente no sólo escuchar al Amado sino contemplarlo, gozar de su Presencia. Se lo dicen a Jesús y Él empieza a hablar de otra cosa, como si no atendiera la pregunta, como si no hubiera escuchado aquellas intenciones. Tal vez aquellos hombres lo buscaban como un prodigio, como alguien que hace milagros, como un espectáculo digno de ser mirado, pero sin trascendencia, como un mago, un adivino. No lo sabemos. Tal vez la intención es legítima, loable y buena. Quieren realmente acercarse a Cristo, sus corazones están prestos a la fe. En cualquier caso Jesús va a responder. No de inmediato. Y su respuesta es para aquellos paganos y para el mundo entero, para la Historia entera. Su respuesta está al final, en la última línea del Evangelio que hemos escuchado. Y es una respuesta misteriosa, enigmática, sorprendente y paradójicamente abrumadora: «Cuando sea levantado en alto sobre la tierra, atraeré a todos hacia Mí».

El único modo de acercarse a Cristo es siendo atraídos por Él. No hay fuerza humana capaz de llegar a su Presencia, de alcanzar su Vida. No hay poder de este mundo eficaz para seguir a Cristo, para ser en verdad su discípulo. Es fundamental comprender esta imposibilidad. Porque así se ve con más claridad la gracia, la misericordia. El Señor no presenta un signo humanamente atractivo. No. Lo que presenta es el signo de la Cruz. Un signo que, sin la fe, provoca todo lo contrario de la atracción. La Cruz pone distancias, espanta, engendra una fuerza dispersiva, centrífuga, que aleja del sacrificio. Los Apóstoles se apartarán de Cristo, se dispersarán al ser herido el Pastor, como estaba escrito en el profeta Zacarías y Jesús recuerda en los momentos previos a la Pasión: «Todos vosotros vais a escandalizaros de mí esta noche, porque está escrito: Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño» (Mt 26, 31; cfr. Zac 13, 7).

Lo único que puede revertir esta fuerza dispersiva, inmensa y abrumadora de la cruz es el Amor. El Amor divino, el Amor de Cristo al Padre cambia diametralmente el sentido. Lo que atrae, lo que seduce, lo que congrega y une es el amor, la belleza que lo caracteriza, la verdad que supone, el ser que lo sustenta. Porque debemos entender que el valor de la Redención no consiste en el mero sacrificio, en la magnitud del dolor, sino en la infinita fuerza del Amor, que vence al Mal, al Pecado y a la Muerte. Es la fuerza que derrota al Enemigo, que arroja afuera al Príncipe de este mundo.

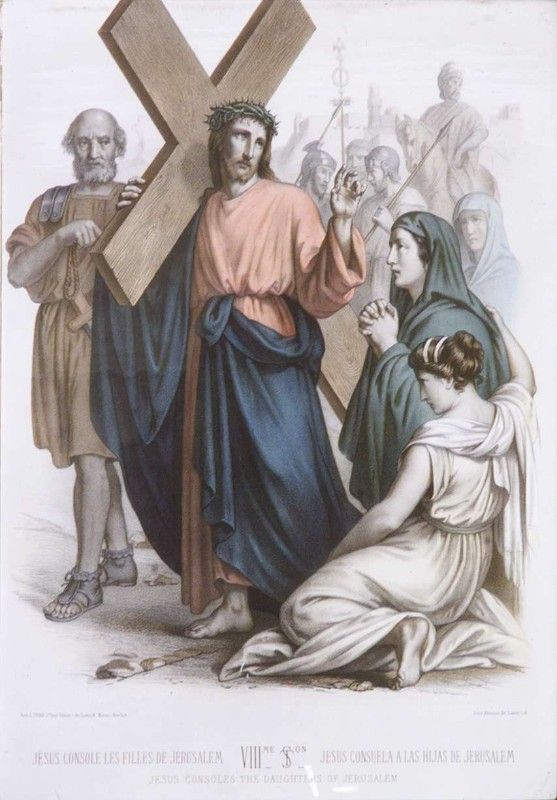

Jesucristo, levantado en alto, clavado en la Cruz, es un signo visible para todo el mundo. Preside la historia y conduce misteriosamente el curso de los tiempos. Nos hace mirar hacia arriba, a una altura que ninguna mirada humana podría alcanzar. Y levantando la mirada del alma, nos conduce junto a sí, nos asocia a su Pasión, nos invita al gozo de la Resurrección.